서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

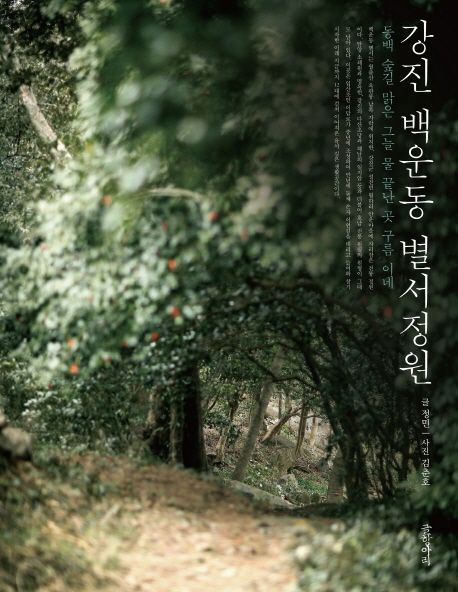

강진 백운동 별서정원 (동백 숲길 맑은 그늘 물 끝난 곳 구름 이네)

저자 : 정민

출판사 : 글항아리

출판년 : 2015

ISBN : 9788967351861

책소개

강진 백운동 별서의 ‘숨어 있는’ 정원을 풍부한 문헌과 사진으로 옛 별서 공간을 복원한 책이다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

강진 백운동 별서의 ‘숨어 있는’ 정원

풍부한 문헌과 사진으로 옛 별서 공간을 복원하다

동백숲에 둘러싸인 소로를 따라가다 마주치는 별서

끊임없이 시로써 노래되며 가던 이의 발길을 붙잡았던 곳

다산과 초의 등 수많은 문사는 왜 이곳에 멈추어 시심을 감추지 못했을까?

풍부한 옛 자료로 백운동의 역사를 되살려내다

조경학적 관점에서 정원의 공간을 재구성하다

다산과 옛 선인들의 발자취를 좇아 문학적 위상을 조명하다

강진에는 유서 깊은 정원이 숨어 있다. 동백림과 비자나무 숲을 이룬 소로를 따라 ‘백운동白雲洞’이라 새겨진 바위를 지나면 담장을 끼고 흘러내려오는, 작은 폭포를 이루는 계류를 만난다. 계류를 지나 걷다보면 대문에 다다르기 전 옆으로 길게 뻗은 절벽이 시야를 우뚝 막아선다. 이른바 ‘창하벽’이라 불리는 바위에 눈길을 주고 걸음을 옮기면 백운동 별서가 나타난다. 문을 열고 안으로 들어서자 시간의 흐름을 붙잡아둔 듯, 조선시대 전통 원림의 원형이 세월의 흐름에도 녹슬지 않고 그대로 간직돼 제 속살을 드러낸다. 담양의 소쇄원과 명옥헌, 강진의 다산초당 및 해남의 일지암과 견줄 만한 이곳은 조선 문사들의 발길이 끊이지 않아 조선시대 시문학의 작은 축을 형성했다 할 만큼 숱한 작품들의 산실 공간이다. 특히 아홉 구비로 마당을 안아 흐르는 유상구곡은 민간 정원에서는 유일하게 이곳에만 남아 있으며, 그 규모도 가히 볼만하다. 하지만 이중의 차폐막으로 둘러싸여 있는 백운동 별서는 강진 사람들조차 드물게 아는, 그리고 그 외 지역 사람들에게는 거의 알려지지 않은 ‘비밀의 정원’이다.

강진 백운동, 숨어 있는 비밀의 정원

강진 백운동 별서別墅는 행정구역상 강진군 성전면 월하리 546번지 안운마을, 월출산 옥판봉의 남쪽 기슭을 끼고 백운곡의 동쪽 산자락에 위치해 있으며 강진군 향토문화유산 제22호로 지정된 전통 정원이다. 입산조인 이담로李聃老(1627~?)가 중년에 조성하여 만년에 둘째 손자 이언길을 데리고 들어와 살기 시작한 이래 지금까지 12대에 걸쳐 이어져온 생활공간이다.

이곳은 이담로가 들어오기 100여 년 전부터 승경이 널리 회자되어 일찍이 시로 지어지곤 했다. 이담로의 별서 공간이 꾸려진 뒤부터는 역대 명류들의 발길이 끊이지 않아 백운동과 관련된 다양한 문헌 자료가 전해온다. 백운동 5대 주인 이시헌이 엮어 정리한 『백운세수첩』에는 저명한 문사들이 백운동 8영을 읊은 연작시가 다수 실려 있는데, 이들의 시는 초기 백운동의 모습을 재구성하는 데 없어서는 안 될 귀중한 자료다. 이외에도 김창집의 『포음집』, 김재찬의 『해석유고』 등에도 백운동을 노래한 기록이 나온다.

그 뒤 이곳을 가장 많이 노래하고 그림으로까지 남기게 했으며, 교분을 맺기도 한 다산 정약용의 작품들은 오늘날 우리가 이 공간을 그리는 데 빼놓을 수 없는 중요성을 지닌다. 다산은 백운동을 직접 방문해 백운동 12경시 연작을 짓기도 했다. 또한 제자 초의에게 「백운동도」와 「다산도」를 그리게 한 뒤 자신의 친필 시를 함께 실어 『백운첩』을 남겼다. 그 뒤 다산의 제자 황상과 이시헌이 스승의 시에 화운하여 12경, 14경의 연작시를 짓기도 하는 등 백운동과 관련된 풍부한 역사 문헌이 꽤 남아 있다. 담양 소쇄원도 문헌 기록이 풍부한 편이지만 그 다양성에서는 백운동을 따라오지 못한다. 백운동은 우리나라에 남아 있는 전통 별서 가운데 기록이 가장 풍부한 축에 속하며, 이런 다채로운 자료들은 백운동의 문화사적 위상을 세워줄 뿐만 아니라 백운동을 문화와 역사가 살아 숨 쉬는 공간으로 재탄생시키는 복원 사업을 진행하는 일에도 뚜렷한 기준점을 제시한다.

이 책의 핵심 주제들

저자가 백운동을 처음 찾은 것은 다산의 친필 편지를 보려고 방문했던 2006년 8월이었다. 그전에는 강진에 그런 곳이 있는 줄 알지 못했다. 이때 세상을 놀라게 한 『동다기東茶記』가 처음 빛을 보았고, 이 귀한 인연으로 강진 걸음을 할 때마다 백운동에 자주 들렀던 것이다. 처음 이곳을 찾았을 당시만 해도 정원에는 잡초가 우거져 황폐하고 황량했다. 그 사이 강진군에서 복원 노력을 기울여 지금은 살림집으로 사용해온 본채를 제외하고는 대부분 옛 모습을 회복했다. 그러던 중 2014년 봄 강진군에서 백운동 별서 정원을 관광지화하겠다는 계획을 듣고 백운동의 역사와 중요성을 잘 알지 못하는 이들에게 그 가치를 일깨워주고자 백운동 관련 역사 기록의 정리를 자청하고 나섰다. 따라서 이 책은 백운동 별서 정원의 문화적 잠재 가치를 확인하고 역대 각종 문헌 자료와 시문을 통해 이 권역의 역사와 문화를 일반에 널리 알리고자 집필되었다. 백운동의 지나온 역사를 모두 담고자 했으며, 다섯 가지 핵심 주제를 중심으로 총 6장으로 구성했다.

제1장은 백운동 별서 정원의 공간에 대한 전반적인 소개다. 각종 그림 자료와 현대의 재현도를 제시하고, 백운동 원림의 공간 구성과 경관적 요소를 조경학적 관점에서 살펴본다. 제2장은 각종 문헌 기록을 정리함으로써 백운동 별서 원림의 연원과 유래를 밝힌다. 『백운세수첩』을 비롯한 각종 문집 속에 수록된 백운동 별서에 대한 정보를 종합해 백운동의 유구한 역사를 검토함과 동시에 백운동을 지켜온 역대 주인들의 자취도 함께 살펴본다.

제3장은 다산 정약용이 남긴 『백운첩』을 통해 백운동 12경을 사진과 함께 제시해 별서 원림의 세부 윤곽을 그린다. 아울러 다산과 백운동에 얽힌 인연에 대한 이야기도 실려 있다. 제4장에서는 백운동을 노래한 시문들과 이를 남긴 문인들의 자취를 좇는다. 17세기 후반~18세기까지 8경 중심의 백운동 시문을 남긴 김창흡과 김창집 형제, 신명규와 임영, 송익휘와 김재찬, 이하곤 등과 더불어 19세기 이후 정약용, 황상, 이시헌, 초의와 소치 등의 자료를 선보인다.

제5장은 차문화를 탄생시킨 산실로서 백운동의 위상을 정립하고자 한다. 전통 차 이론서인 『동다기』의 발견 경위와 다산이 백운동에 보낸 제다법을 설명한 편지 등을 검토해 차문화사에서 백운동의 역할과 의미를 살핀다. 제6장은 앞선 논의들을 종합하여 한국의 전통 별서 원림과 문화공간으로서 백운동이 점하는 지위에 대한 이야기로 마무리한다. 뒤이어 부록에서는 백운동 관련 주요 인물의 행장과 묘비문 및 기록을 원문과 번역문을 소개하고, 백운동의 주요 전적 자료와 문물 등도 소개한다.

다산이 꼽은 백운동 별서의 12경

다산이 명명한 12경을 따라 백운동 별서 정원의 풍광들을 좀더 자세히 들여다보자. 제1경은 ‘옥판상기玉版爽氣’다. 다산은 옥판봉의 상쾌한 기운이야말로 백운동의 첫손 꼽히는 풍경이라고 칭찬했다. 제2경은 백운 별서로 접어드는 소로와 그 양편의 동백나무 군락을 가리키는 산다경의 ‘유차성음油茶成陰’이다. 산다山茶 또는 유차油茶는 모두 동백나무의 별칭이다. 제3경은 백매오의 ‘백매암향百梅暗香’이다. 이담로 당대에는 집 둘레 언덕에 100그루의 매화가 심어져 있었다. 그러므로 눈 속에 붉은 꽃을 일제히 피우면 장관도 그런 장관이 없었을 것이다. 다만 오늘날에는 고매 두 그루만이 남아 있을 뿐이다. 제4경은 홍옥폭의 ‘풍리홍폭楓裏紅瀑’이다. 산다경이 바위와 만나기 직전 돌다리가 놓였고 바위와 다리 사이로 시내가 폭포를 이루며 쏟아져 내린다. 폭포의 물에 바위 위의 단풍나무 붉은빛이 얼비치면 물색이 마치 홍옥紅玉과 같다 해서 이처럼 멋진 이름을 얻었다. 제5경은 집 옆 시냇물을 끌어 마당을 굽이굽이 돌아 나가는 ‘곡수유상曲水流觴’의 유상곡수流觴曲水다. 유상이란 물길 위로 술잔을 흘려 띄운다는 말이며, 곡수는 물길을 꺾어 굽이굽이 돌아나가게 만든 장치를 가리킨다. 이곳을 방문한 이들은 물길이 돌아나가는 곳마다 앉아서 상류에서부터 연신 흘려서 내리는 술잔을 받아 마시며 시를 지었다. 제6경은 창하벽蒼霞壁의 ‘창벽염주蒼壁染朱’로 외원 중앙 시내 옆에 우뚝 솟은 바위 절벽을 가리킨다. 다산은 시에서 이곳에 붉은색 먹으로 글자를 써두었다고 하며, 초의의 「백운동도」 속 바위의 전면에도 글씨처럼 보이는 붓질이 있다.

제7경은 소나무 군락이 있는 언덕인 정유강貞?岡의 ‘유강홍린?岡紅麟’이다. 정유貞?는 소나무의 별칭이고 홍린紅鱗은 소나무의 껍질이 붉은 용의 비늘 같대서 붙인 이름이다. 제8경은 모란을 심은 화단인 모란체의 ‘화계모란花階牡丹’이다. 본채에서 앞마당으로 내려가는 계단의 축대는 3단으로 되어 있고 계단 양쪽에 화계가 조성되어 있다. 제9경은 취미선방翠微禪房의 ‘십홀선방十笏禪房’을 꼽는다. 본채 바로 아래 초가를 얹은 세 칸짜리 사랑채다. 십홀은 좁은 크기를 나타내고 선방은 내부의 조촐함을 드러낸 표현이다. 제10경은 풍단楓壇의 ‘홍라보장紅羅步障’이다. 화면 가운데 솟은 바위에서 집 쪽을 바라보는 방향을 향해 단풍나무가 심어져 있다. 단풍철에 잎이 물들면 온통 붉은 비단 커튼을 둘러친 것 같대서 이렇게 불렀다. 제11경은 정선대停仙臺의 ‘선대봉출仙臺峰出’이다. 이곳에 올라서서 보면 대각선으로 옥판봉의 웅장한 자태가 한눈에 들어왔다고 할 만큼 시원한 전경을 자랑했다. 제12경은 운당원의 ‘운당천운??穿雲’을 꼽는다. 운당??은 왕대나무로, 본채의 울타리 우측에 무성한 대숲이 오늘날까지 그대로 보존되어 있다. 대숲은 또한 집 뒤란의 숲에도 광범위하게 조성되어 있다.

풍부한 문헌과 사진으로 옛 별서 공간을 복원하다

동백숲에 둘러싸인 소로를 따라가다 마주치는 별서

끊임없이 시로써 노래되며 가던 이의 발길을 붙잡았던 곳

다산과 초의 등 수많은 문사는 왜 이곳에 멈추어 시심을 감추지 못했을까?

풍부한 옛 자료로 백운동의 역사를 되살려내다

조경학적 관점에서 정원의 공간을 재구성하다

다산과 옛 선인들의 발자취를 좇아 문학적 위상을 조명하다

강진에는 유서 깊은 정원이 숨어 있다. 동백림과 비자나무 숲을 이룬 소로를 따라 ‘백운동白雲洞’이라 새겨진 바위를 지나면 담장을 끼고 흘러내려오는, 작은 폭포를 이루는 계류를 만난다. 계류를 지나 걷다보면 대문에 다다르기 전 옆으로 길게 뻗은 절벽이 시야를 우뚝 막아선다. 이른바 ‘창하벽’이라 불리는 바위에 눈길을 주고 걸음을 옮기면 백운동 별서가 나타난다. 문을 열고 안으로 들어서자 시간의 흐름을 붙잡아둔 듯, 조선시대 전통 원림의 원형이 세월의 흐름에도 녹슬지 않고 그대로 간직돼 제 속살을 드러낸다. 담양의 소쇄원과 명옥헌, 강진의 다산초당 및 해남의 일지암과 견줄 만한 이곳은 조선 문사들의 발길이 끊이지 않아 조선시대 시문학의 작은 축을 형성했다 할 만큼 숱한 작품들의 산실 공간이다. 특히 아홉 구비로 마당을 안아 흐르는 유상구곡은 민간 정원에서는 유일하게 이곳에만 남아 있으며, 그 규모도 가히 볼만하다. 하지만 이중의 차폐막으로 둘러싸여 있는 백운동 별서는 강진 사람들조차 드물게 아는, 그리고 그 외 지역 사람들에게는 거의 알려지지 않은 ‘비밀의 정원’이다.

강진 백운동, 숨어 있는 비밀의 정원

강진 백운동 별서別墅는 행정구역상 강진군 성전면 월하리 546번지 안운마을, 월출산 옥판봉의 남쪽 기슭을 끼고 백운곡의 동쪽 산자락에 위치해 있으며 강진군 향토문화유산 제22호로 지정된 전통 정원이다. 입산조인 이담로李聃老(1627~?)가 중년에 조성하여 만년에 둘째 손자 이언길을 데리고 들어와 살기 시작한 이래 지금까지 12대에 걸쳐 이어져온 생활공간이다.

이곳은 이담로가 들어오기 100여 년 전부터 승경이 널리 회자되어 일찍이 시로 지어지곤 했다. 이담로의 별서 공간이 꾸려진 뒤부터는 역대 명류들의 발길이 끊이지 않아 백운동과 관련된 다양한 문헌 자료가 전해온다. 백운동 5대 주인 이시헌이 엮어 정리한 『백운세수첩』에는 저명한 문사들이 백운동 8영을 읊은 연작시가 다수 실려 있는데, 이들의 시는 초기 백운동의 모습을 재구성하는 데 없어서는 안 될 귀중한 자료다. 이외에도 김창집의 『포음집』, 김재찬의 『해석유고』 등에도 백운동을 노래한 기록이 나온다.

그 뒤 이곳을 가장 많이 노래하고 그림으로까지 남기게 했으며, 교분을 맺기도 한 다산 정약용의 작품들은 오늘날 우리가 이 공간을 그리는 데 빼놓을 수 없는 중요성을 지닌다. 다산은 백운동을 직접 방문해 백운동 12경시 연작을 짓기도 했다. 또한 제자 초의에게 「백운동도」와 「다산도」를 그리게 한 뒤 자신의 친필 시를 함께 실어 『백운첩』을 남겼다. 그 뒤 다산의 제자 황상과 이시헌이 스승의 시에 화운하여 12경, 14경의 연작시를 짓기도 하는 등 백운동과 관련된 풍부한 역사 문헌이 꽤 남아 있다. 담양 소쇄원도 문헌 기록이 풍부한 편이지만 그 다양성에서는 백운동을 따라오지 못한다. 백운동은 우리나라에 남아 있는 전통 별서 가운데 기록이 가장 풍부한 축에 속하며, 이런 다채로운 자료들은 백운동의 문화사적 위상을 세워줄 뿐만 아니라 백운동을 문화와 역사가 살아 숨 쉬는 공간으로 재탄생시키는 복원 사업을 진행하는 일에도 뚜렷한 기준점을 제시한다.

이 책의 핵심 주제들

저자가 백운동을 처음 찾은 것은 다산의 친필 편지를 보려고 방문했던 2006년 8월이었다. 그전에는 강진에 그런 곳이 있는 줄 알지 못했다. 이때 세상을 놀라게 한 『동다기東茶記』가 처음 빛을 보았고, 이 귀한 인연으로 강진 걸음을 할 때마다 백운동에 자주 들렀던 것이다. 처음 이곳을 찾았을 당시만 해도 정원에는 잡초가 우거져 황폐하고 황량했다. 그 사이 강진군에서 복원 노력을 기울여 지금은 살림집으로 사용해온 본채를 제외하고는 대부분 옛 모습을 회복했다. 그러던 중 2014년 봄 강진군에서 백운동 별서 정원을 관광지화하겠다는 계획을 듣고 백운동의 역사와 중요성을 잘 알지 못하는 이들에게 그 가치를 일깨워주고자 백운동 관련 역사 기록의 정리를 자청하고 나섰다. 따라서 이 책은 백운동 별서 정원의 문화적 잠재 가치를 확인하고 역대 각종 문헌 자료와 시문을 통해 이 권역의 역사와 문화를 일반에 널리 알리고자 집필되었다. 백운동의 지나온 역사를 모두 담고자 했으며, 다섯 가지 핵심 주제를 중심으로 총 6장으로 구성했다.

제1장은 백운동 별서 정원의 공간에 대한 전반적인 소개다. 각종 그림 자료와 현대의 재현도를 제시하고, 백운동 원림의 공간 구성과 경관적 요소를 조경학적 관점에서 살펴본다. 제2장은 각종 문헌 기록을 정리함으로써 백운동 별서 원림의 연원과 유래를 밝힌다. 『백운세수첩』을 비롯한 각종 문집 속에 수록된 백운동 별서에 대한 정보를 종합해 백운동의 유구한 역사를 검토함과 동시에 백운동을 지켜온 역대 주인들의 자취도 함께 살펴본다.

제3장은 다산 정약용이 남긴 『백운첩』을 통해 백운동 12경을 사진과 함께 제시해 별서 원림의 세부 윤곽을 그린다. 아울러 다산과 백운동에 얽힌 인연에 대한 이야기도 실려 있다. 제4장에서는 백운동을 노래한 시문들과 이를 남긴 문인들의 자취를 좇는다. 17세기 후반~18세기까지 8경 중심의 백운동 시문을 남긴 김창흡과 김창집 형제, 신명규와 임영, 송익휘와 김재찬, 이하곤 등과 더불어 19세기 이후 정약용, 황상, 이시헌, 초의와 소치 등의 자료를 선보인다.

제5장은 차문화를 탄생시킨 산실로서 백운동의 위상을 정립하고자 한다. 전통 차 이론서인 『동다기』의 발견 경위와 다산이 백운동에 보낸 제다법을 설명한 편지 등을 검토해 차문화사에서 백운동의 역할과 의미를 살핀다. 제6장은 앞선 논의들을 종합하여 한국의 전통 별서 원림과 문화공간으로서 백운동이 점하는 지위에 대한 이야기로 마무리한다. 뒤이어 부록에서는 백운동 관련 주요 인물의 행장과 묘비문 및 기록을 원문과 번역문을 소개하고, 백운동의 주요 전적 자료와 문물 등도 소개한다.

다산이 꼽은 백운동 별서의 12경

다산이 명명한 12경을 따라 백운동 별서 정원의 풍광들을 좀더 자세히 들여다보자. 제1경은 ‘옥판상기玉版爽氣’다. 다산은 옥판봉의 상쾌한 기운이야말로 백운동의 첫손 꼽히는 풍경이라고 칭찬했다. 제2경은 백운 별서로 접어드는 소로와 그 양편의 동백나무 군락을 가리키는 산다경의 ‘유차성음油茶成陰’이다. 산다山茶 또는 유차油茶는 모두 동백나무의 별칭이다. 제3경은 백매오의 ‘백매암향百梅暗香’이다. 이담로 당대에는 집 둘레 언덕에 100그루의 매화가 심어져 있었다. 그러므로 눈 속에 붉은 꽃을 일제히 피우면 장관도 그런 장관이 없었을 것이다. 다만 오늘날에는 고매 두 그루만이 남아 있을 뿐이다. 제4경은 홍옥폭의 ‘풍리홍폭楓裏紅瀑’이다. 산다경이 바위와 만나기 직전 돌다리가 놓였고 바위와 다리 사이로 시내가 폭포를 이루며 쏟아져 내린다. 폭포의 물에 바위 위의 단풍나무 붉은빛이 얼비치면 물색이 마치 홍옥紅玉과 같다 해서 이처럼 멋진 이름을 얻었다. 제5경은 집 옆 시냇물을 끌어 마당을 굽이굽이 돌아 나가는 ‘곡수유상曲水流觴’의 유상곡수流觴曲水다. 유상이란 물길 위로 술잔을 흘려 띄운다는 말이며, 곡수는 물길을 꺾어 굽이굽이 돌아나가게 만든 장치를 가리킨다. 이곳을 방문한 이들은 물길이 돌아나가는 곳마다 앉아서 상류에서부터 연신 흘려서 내리는 술잔을 받아 마시며 시를 지었다. 제6경은 창하벽蒼霞壁의 ‘창벽염주蒼壁染朱’로 외원 중앙 시내 옆에 우뚝 솟은 바위 절벽을 가리킨다. 다산은 시에서 이곳에 붉은색 먹으로 글자를 써두었다고 하며, 초의의 「백운동도」 속 바위의 전면에도 글씨처럼 보이는 붓질이 있다.

제7경은 소나무 군락이 있는 언덕인 정유강貞?岡의 ‘유강홍린?岡紅麟’이다. 정유貞?는 소나무의 별칭이고 홍린紅鱗은 소나무의 껍질이 붉은 용의 비늘 같대서 붙인 이름이다. 제8경은 모란을 심은 화단인 모란체의 ‘화계모란花階牡丹’이다. 본채에서 앞마당으로 내려가는 계단의 축대는 3단으로 되어 있고 계단 양쪽에 화계가 조성되어 있다. 제9경은 취미선방翠微禪房의 ‘십홀선방十笏禪房’을 꼽는다. 본채 바로 아래 초가를 얹은 세 칸짜리 사랑채다. 십홀은 좁은 크기를 나타내고 선방은 내부의 조촐함을 드러낸 표현이다. 제10경은 풍단楓壇의 ‘홍라보장紅羅步障’이다. 화면 가운데 솟은 바위에서 집 쪽을 바라보는 방향을 향해 단풍나무가 심어져 있다. 단풍철에 잎이 물들면 온통 붉은 비단 커튼을 둘러친 것 같대서 이렇게 불렀다. 제11경은 정선대停仙臺의 ‘선대봉출仙臺峰出’이다. 이곳에 올라서서 보면 대각선으로 옥판봉의 웅장한 자태가 한눈에 들어왔다고 할 만큼 시원한 전경을 자랑했다. 제12경은 운당원의 ‘운당천운??穿雲’을 꼽는다. 운당??은 왕대나무로, 본채의 울타리 우측에 무성한 대숲이 오늘날까지 그대로 보존되어 있다. 대숲은 또한 집 뒤란의 숲에도 광범위하게 조성되어 있다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

서설

제1장|강진의 전통 원림 백운동 별서 정원

사진과 그림으로 본 백운동 별서 정원

백운동 별서 정원의 공간 구성과 경관 요소

외원 공간 | 내원 공간

제2장|백운동 별서의 연원과 내력

백운동 별서 정원의 조성 내력

『백운세수첩』과 『견한록』을 통해 본 백운동의 경관과 생활

「백운동명설」 | 「백운동유서기」 | 「백운동관물음」 | 「영신거」와 「영신축」 | 「백운금명」 | 「백운동장백해」 | 「백운동한면록」

백운동을 지켜온 사람들

제3장|『백운첩』의 백운동 12경과 다산의 편지

「백운동도」와 백운동 12경

『백운첩』의 체제와 구성

다산의 백운동 시 13수 감상

「백운동 이씨의 유거에 부쳐 제하다」 | 「옥판봉」 | 「산다경」 | 「백매오」 | 「홍옥폭」 | 「유상곡수」 | 「창하벽」 | 「정유강」 | 「모란체」 | 「취미선방」 | 「풍단」 | 「정선대」 | 「운당원」

백운동에 보낸 다산의 편지

「백운동에 삼가 보냄」 | 「백운동에 보내는 답장」 | 「다산초당에서 백운동에 보낸 안부 편지」 | 「열초의 답장」 | 「두릉에서 보낸 안부 편지」 | 「두릉에서 백운동에 보내는 조문 편지」 | 「백운동 효려에 보내는 두릉의 조문 편지」 | 「이시헌에게 주는 편지」 | 「백운산관에 보내는 정학연의 답장」

제4장|백운동을 노래한 역대 인물과 시문

초기 8영시 계열 연작

삼연 김창흡의 「백운동 8영」 외 | 포음 김창집의 「백운동 8영」 | 신명규의 「백운동초당 8영」 | 창계 임영의 「백운동 8영」 외 | 연민 이가원의 「백운동 8영」

후기 12경시 계열 연작

치원 황상의 「백운동 자이당 이시헌의 유거에 제하다」 외 16수 | 자이당 이시헌의 「백운동 14경」 외 백운동을 노래한 그 밖의 한시들 _223

이하곤의 「남유록」 외 | 인계 송익휘의 「백운동 10수」 | 김재찬의 「백운동」 | 초의 의순의 「백운동견백학령유작」 외 | 소치 허련의 「심입백운동」 외 | 귤은 김유의 「유백운동」 외

제5장|백운동과 강진의 차문화

다산의 구증구포 죽로차 제다법

백운동의 삼증삼쇄 떡차와 이덕리의 『동다기』

일제강점기 이한영의 백운옥판차와 월산차

제6장|결론

부록 백운동 관련 인물과 문헌 필적 자료

제1장|강진의 전통 원림 백운동 별서 정원

사진과 그림으로 본 백운동 별서 정원

백운동 별서 정원의 공간 구성과 경관 요소

외원 공간 | 내원 공간

제2장|백운동 별서의 연원과 내력

백운동 별서 정원의 조성 내력

『백운세수첩』과 『견한록』을 통해 본 백운동의 경관과 생활

「백운동명설」 | 「백운동유서기」 | 「백운동관물음」 | 「영신거」와 「영신축」 | 「백운금명」 | 「백운동장백해」 | 「백운동한면록」

백운동을 지켜온 사람들

제3장|『백운첩』의 백운동 12경과 다산의 편지

「백운동도」와 백운동 12경

『백운첩』의 체제와 구성

다산의 백운동 시 13수 감상

「백운동 이씨의 유거에 부쳐 제하다」 | 「옥판봉」 | 「산다경」 | 「백매오」 | 「홍옥폭」 | 「유상곡수」 | 「창하벽」 | 「정유강」 | 「모란체」 | 「취미선방」 | 「풍단」 | 「정선대」 | 「운당원」

백운동에 보낸 다산의 편지

「백운동에 삼가 보냄」 | 「백운동에 보내는 답장」 | 「다산초당에서 백운동에 보낸 안부 편지」 | 「열초의 답장」 | 「두릉에서 보낸 안부 편지」 | 「두릉에서 백운동에 보내는 조문 편지」 | 「백운동 효려에 보내는 두릉의 조문 편지」 | 「이시헌에게 주는 편지」 | 「백운산관에 보내는 정학연의 답장」

제4장|백운동을 노래한 역대 인물과 시문

초기 8영시 계열 연작

삼연 김창흡의 「백운동 8영」 외 | 포음 김창집의 「백운동 8영」 | 신명규의 「백운동초당 8영」 | 창계 임영의 「백운동 8영」 외 | 연민 이가원의 「백운동 8영」

후기 12경시 계열 연작

치원 황상의 「백운동 자이당 이시헌의 유거에 제하다」 외 16수 | 자이당 이시헌의 「백운동 14경」 외 백운동을 노래한 그 밖의 한시들 _223

이하곤의 「남유록」 외 | 인계 송익휘의 「백운동 10수」 | 김재찬의 「백운동」 | 초의 의순의 「백운동견백학령유작」 외 | 소치 허련의 「심입백운동」 외 | 귤은 김유의 「유백운동」 외

제5장|백운동과 강진의 차문화

다산의 구증구포 죽로차 제다법

백운동의 삼증삼쇄 떡차와 이덕리의 『동다기』

일제강점기 이한영의 백운옥판차와 월산차

제6장|결론

부록 백운동 관련 인물과 문헌 필적 자료

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]